2021年12月15日更新日本のJAZZ

ど~も、アラフィフおやじです。

今日は「日本のジャズ」について話をしたいと思います。

あまり深く考えず、「日本のジャズ」ってタイトルにしてとりあえず書き始めてしまったのですが…書き始めて数秒でアラフィフおやじはすでに後悔しています。日本という狭い国の、しかも音楽のジャンルとしては割とニッチなジャズ業界であっても、ひとくくりにして論ずることができるほどシンプルな世界ではないし、当然のことながら私のごとき若輩者が「日本のジャズ」についてエラそうに何かコメントできる立場ではないからです。

しかし、今回あえて「日本のジャズ」というタイトルを変えずにそのまま話を進めたいと思います。書こうとしている事は、「日本のジャズ」の中のごくごく一部の話題なのですが、できれば皆さんにも「日本のジャズ」というものに対して興味を持っていただけるようになってもらえたらいいな、ということであえてこの大仰なタイトルで行きたいと思います。

ジャズがお好きな方にとって、「日本のジャズ」という言葉には複数のイメージが存在すると思います。例えばライブハウスなどにもちょくちょく行ってジャズの生演奏を聴くのが好き、という方にとっては、「日本のジャズ」という言葉は「日本人の現役ジャズプレイヤーがやっているジャズ」という現在進行形のイメージだと思います。

また、海外に進出して海外のプレーヤーと互角に活躍している日本人プレーヤー、というワクで「日本のジャズ」をとらえると、ベテラン勢だと穐吉敏子(ピアノ)や渡辺貞夫(アルトサックス)、続いて渡辺香津美(ギター)や大西順子(ピアノ)、若手だと小沼ようすけ(ギター)や上原ひろみ(ピアノ)なんかがイメージされます。こういう文脈で「日本のジャズ」という言葉を使う場合は、「世界で戦える国際化したプレーヤーの日本人離れしたジャズ」みたいなイメージになると思います。

また、ぐっと1950年代まで時代をさかのぼると…美空ひばり・雪村いずみらと一緒に「三人娘」として活躍した「江利チエミ」のようなジャズシンガーも存在しました。最初は英語なんだけど、途中から日本語になっちゃう「テネシーワルツ」とか「カモンナ・マイ・ハウス」(カモンナって…)を聴くと、ああこれぞ「日本のジャズ」(日本風の味付けをしたジャズ。洋食屋さんのオムライスのようなイメージね)って感じで…このころはというと、まだ戦後間もない状況で、そもそも戦時中はジャズ自体を聴くことも演奏することも禁じられていた(いわゆる「敵性音楽」)時代なので、「進駐軍放送」なんかにインスパイアされた「日本流ジャズ」の江利チエミののびやかな歌声は、戦争に疲れた日本人の耳を癒し、将来に希望を感じさせたに違いありません。

ちなみに50年代、アメリカではすでにバリバリのアドリブを演奏する「ビ・バップ」、つまりエンターテイメント性より音楽性・芸術性にフォーカスしたジャズがすでに流行していたわけですが…日本では戦前・戦中にアメリカで流行っていた「スイング・ジャズ」、つまりダンスホールとかで演奏された陽気なダンスミュージックが多少の時差を持ちつつ人気を博していました。

その後60年代に入ると、日本においても遅ればせながらビ・バップが認識されるようになったわけですが、ビ・バップはスイング・ジャズのように大衆演芸的な位置づけでなく、カウンターカルチャー的なクールなイメージで、どちらかと言うと文化現象みたいな位置づけでありました。どちらかと言うと、通ぶって、難しい顔して聴く音楽というイメージ。

私の父親とかの世代って、文学や哲学にハマったりして「知的に背伸びしたがる」人が多かった世代のように思うのですが…そういったメンタリティの当時の若者たちの中で「ビ・バップ」のジャズは上手くハマったのではないでしょうか。更にそういう若者たちの受け皿として、日本固有の文化である「ジャズ喫茶」が流行りだし、学生運動などの混迷した背景もあいまって「芸術性が高くて難しくてオシャレな音楽」であるビ・バップは当時の若者のハートをガッチリとつかんだのではないかと思います。

…で、この辺から本題に入るワケですが、当然のことながらビ・バップが日本で流行るようになると、日本人でもビ・バップを演奏するミュージシャンが出てくるわけで…。先ほど50年代の日本のスイング・ジャズを「洋食屋オムライス的」と愛情をもって揶揄させてもらったワケですが、60年代の日本的ビ・バップも当然のことながらアメリカのビ・バップのまんまコピーではない、日本的ビ・バップでありました。

例えば、チャーリー・パーカーやマイルス・デイビスなどの本家本元のビ・バップを日本人が完全にコピーすることは、アメリカ人に演歌のメンタリティを完全に理解させた上で歌わせるような難しさがあると思います。表面上はある程度コピーできるとは思いますが、生活習慣や文化が違う世界だと、精神面も含めた完コピは難しいですよね。

これはハリウッド映画と日本映画の違い、みたいなもので、ハリウッド的な映画を日本で作っても、絶対に「インディペンデンス・デイ」みたいにカラッとした仕上がりにはならならない、というのと同じだと思います。でも、アラフィフおやじは全く「それでいい」のではないかと思いますし、むしろ「日本的ビ・バップ」の世界においては、カラッとなりきらないところが、逆に最大の魅力ではないかと思います。ハリウッドのような本場を意識しつつも、時には小津安二郎の映画のような繊細さを持ち、そして時にはアングラ芝居のような危うさを含んだ「日本のジャズ」の良さって絶対あると思うんですよね。まあ、勝手にアラフィフおやじがそう思っているだけなのかもしれませんが…どうしたって本家本元のようにはならないワケだし、「日本的湿度感」のようなものが強みになった「日本のジャズ」だって全然アリだと思います。

そんな日本のジャズが国内で広がりつつある時代、1970年に日本で初のインディ・レーベルである「TBM(Three Blind Mice)」というジャズ・レーベル(図1)が誕生しました。ジャズ・ファンであった藤井武という若者が、友人の佐賀和光と魚津佳也の二人に声をかけ、資本金300万円でスタートした小さなジャズ・レーベル。3人ともレコード業界においてはズブの素人で暗中模索の状態、でも見えないから逆に怖くない、みたいな感じでレーベル名も「Three Blind Mice」に決まったそうです。

図1. TBM (Three Blind Mice)レーベル

TBMでレコーディングする基準は、代表の藤井さんらが「心から感動できるか」どうかだそうで、ビジネスとして成功させることよりも、ほれ込んだミュージシャン達に自分達が聞きたくなるような音楽を演奏させるということに心血を注いでいたようです。

TBMは演奏ももちろんいいのですが、録音が良く音が生々しいので、ジャズマニアだけでなくオーディオマニアからも支持されているのも特徴の一つです。録音エンジニアの神成芳彦さんの感性だと思いますが…なんとなくヒリヒリする緊張感を感じるような音なんですよね。

アラフィフおやじがこのレーベルに出会ったのは割と最近の事ですが、ミュージシャンのパッションと、それを余す事なく伝えようとするような素晴らしい録音、更に演奏の魅力を伝えようという意思が感じられるジャケットデザイン(図2,3)、そしてそれら全てを貫く「日本的な湿度感」の魅力に完全にノックアウトされてしまいました。

図2. TBMレーベルCDジャケット(外観)

図3. TBMレーベルCDジャケット(内観)

TBMは、何枚かのヒット作品(日本ジャズの至宝とも言われているあの伝説的ライブ「銀巴里セッション」もTBMです)を世に送り出したものの、あまりにも商業的な成功とは無縁な経営スタイルであったため、2014年に東京地裁に破産申し立てをして結果的に「倒産」という事になってしまいました。代表の藤井さんは家屋敷を売り払い、奥さんが貯めていた老後の貯えも全て失ってしまったそうです。御年73歳で倒産となったので、これから再チャレンジという事も難しく…後に残るのはTBMという稀有な日本のジャズ・レーベルが残した約150タイトルのアルバムだけ、という事になってしまいました。寂しいことですが、やはり「本当にやりたいこと」を貫くという事と、商業的に成功するという事を両立させるのはなかなか難しいことですね…特にジャズはニッチな業界ですし。

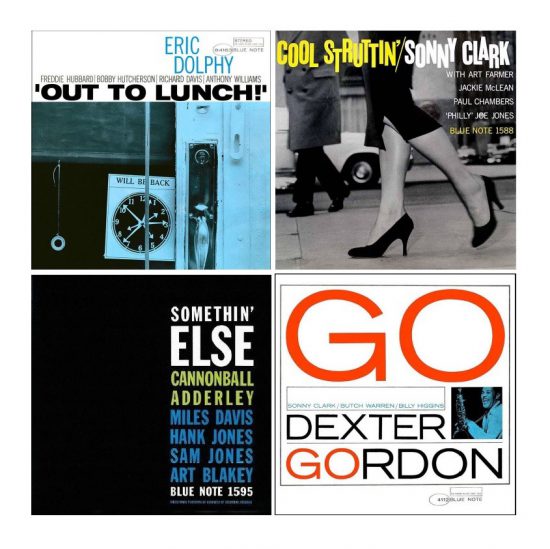

TBMはよく「日本のBLUE NOTE」と例えられることがあります。あのジャズ界を代表するレーベルであるBLUE NOTE(図4)も、まだ有名になっていない若手ミュージシャン達を積極的に起用し、新しい音楽を作り出すという意欲に燃えるレーベルでした。録音に関しては検眼技師でもあったルディ・ヴァン・ゲルダーを録音技師として起用し、「生(演奏)よりイイ」と言われるエッジの効いたサウンドにし、ジャケットデザインではエスクァイア誌のデザイナーであったリード・マイルスを起用しタイポグラフィや、モノクロ写真を効果的に組み合わせることでバウハウスのモダニズムデザインに通じる独特の雰囲気を作り上げています(図5)。

図4. BLUE NOTEレーベル

図5. BLUE NOTEレーベルのジャケットデザイン

BLUE NOTEは商業的に成功したものの、おそらくビジネスのことだけを考えたらもっと大きな利益を上げることは可能だったと思います(そんなBLUE NOTEレーベルも実は一度倒産しているらしい)。なんとなく、いろんな面でTBMに似ていると思いませんか?

自分達が納得のいくモノを妥協せずに作り出し、世の中に出してゆく…そのような高い志を持った人達が残したモノが、世の中には沢山あると思います。TBMもBLUE NOTEも、その一つであり、熱狂的なジャズ・ファンから支持されています。ただ…いかんせん、ジャズ業界自体がニッチな業界であるのに加え、「日本のジャズ」となると、本場のジャズだけを追いかけるだけで精一杯というファンも多いというのが現実だと思います。いったいどれだけの人達が「日本のBLUE NOTE」たるTBMの価値に気づいてくれているのだろうか…アラフィフおやじ自身も最近TBMの存在を知ったばかりではありますが、正直少し寂しい気持ちになりました。

昭和の若い日本のジャズ・ミュージシャン達の貴重な演奏を記録した「TBM」というレーベルがあったという事を是非皆さんにも知ってもらいたかった…というのが、今回アラフィフおやじが「日本のジャズ」をについて書いてみようと思った主な理由です。そして、一人でもこの「TBM」というレーベルに魅力を感じ、「おっ、昔の日本のジャズもいいじゃないか…」と感じてくれる人がいたら嬉しいです。

ちなみにTBMのCDはディスクUNION等で中古もしくは再発版が手に入りますし、意外なところでは渋谷のTSUTAYA(スクランブル交差点のスタバが入っているビル)で何枚か見つけることができます。あそこはフラッグシップ店だけあって、結構古い日本のジャズのCDが置いてあります。

なお、今回のコラムでは触れていませんが、TBM以外にも高い志を持った中小ジャズ・レーベルはもちろん存在しますし、最近新たに誕生したレーベルもあります。当然のことながら大手のレーベルももちろん音楽性、芸術性の高いジャズの作品を多く発信していますので、なにもTBMだけが「日本のジャズ」の代表という訳ではないのですが、当時の日本のジャズの「心意気」を代表する存在として紹介させていただきました。

最近の「世界で戦える」ジャズ・ミュージシャン(先ほど紹介した上原ひとみ等)は、海外のミュージシャンと一緒にステージに立っても全く違和感がなくなりました。演奏にももちろん「昭和」の匂いはせず、本場のジャズのようにカラッとしています。もはや、日本的な云々という時代ではないのかもしれないし、昭和の真っただ中のあの頃の「日本のジャズ」の空気感は再現不能なのかもしれません。

アラフィフおやじも年齢のせいか、子供の頃のあの「昭和な時代」を無性に懐かしく思いだすことがあります。スマホもSNSもウォッシュレットも無く、部活ではうさぎ跳びを普通にやらされ、途中で水を飲むことは許されず…今と比べると不便で少し不条理な時代だったとは思いますが、なんとなく世間が今よりも広く深く感じられたあの頃。テレビの画面は今よりもピンボケで小さかったし、娯楽は今よりも限られていたけど、いろんなことにワクワクできた時代だったように思います。

そんな時代に、海外のジャズを必死に勉強し、想像力と熱意で「日本のジャズ」を作り上げてきた人達をアラフィフおやじは心底尊敬しています。知りたい情報がすぐに手に入り、どこもかしこも便利で清潔になった現在、自分達は次の世代に何か価値のある「熱い」モノを残せるのかなぁ…。

TBMレーベルのCDを聴きながらそんなことを考えているアラフィフおやじでした。

記事一覧

- 最終話 ~今までありがとうございました~

- イヤホン

- 新しいギター、買っちゃいました…

- レコード(その2)

- ピックアップ

- オンラインセッションについて

- ギタースタンド

- ナイフ

- 日本のJAZZ

- スーパーツイーター

- ギターの録音

- 絵はすぐに上手くなる?

- 「アラフィフおやじ」こと川野氏直撃インタビュー第2弾

- アーロンチェア

- マチネの終わりに

- PLEK(プレック)体験

- チェロちゃん

- Allen Hinds

- レコード

- 裏テクニカルセミナー

- オーディオ

- 真空管アンプ

~佐久間駿さんを偲んで~ - エフェクター

- ボヘミアン・ラプソディ

- ギターのメンテナンスについて(その2)

- ギターのメンテナンスについて(その1)

- Gibson(ギブソン)

- 番外編 ~ジプシーギターのテールピースDIY交換についてのご報告~

- ジプシージャズ

- 万年筆

- ジャズ喫茶

- ホワイト餃子

- 「ピック」について

- 「SHISHAMO」考

- 新コーナー「アラフィフおやじのギター日記」著者、川野氏直撃インタビュー